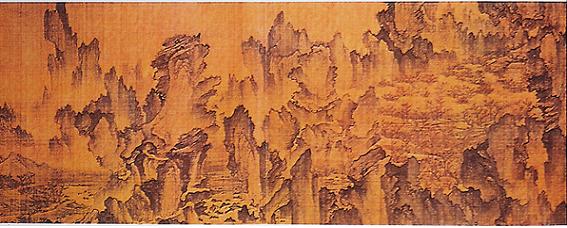

몽유도원도夢遊桃源圖

海月 채현병

산벼랑 돌아드니 곧바로 도원桃源이라

연분홍 꽃잎들이 훈풍燻風에 나부낀다

첩첩疊疊이 솟은 바위도 날개단 듯 하여라

* 몽유도원도 : 1447년(세종29년) 안견 作(38.7*106.5cm). 일본 텐리대학교 도서관 소장

두 개의 두루말이로 표구(첫째 ;발문~박연 찬시/8.57m, 둘째 ;김종서 찬시~최수 찬시/11.12m)

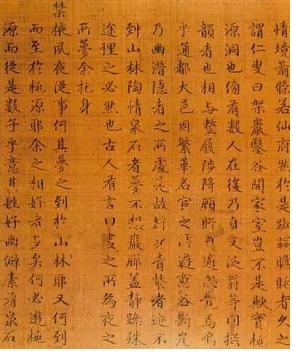

* 몽유도원도 발문 (안평대군)

안견 - 몽유도원도와 찬시 저자들

어떻게 많은 관료나 문인들이 몽유도원도에 찬시를 지었을까. 1447년 안평대군은 30세에 가까운 나이였다. 1447년 중시문과 과거시험이 치뤄지는데 이 과거시험은 현직에 있는 관료들이 응시했다. 집현전 학사들이 대거 과거에 급제했다.

찬시를 지은 문인들을 1447년 전을 기준으로 살펴본다.

안평대군이 시를 지은 해는 1450년이다. 이후 문인들이 시를 지은 것으로 나온다.

신숙주(申叔舟)

신숙주는 세종 즉위 전해인 1417년 태어났다. 아버지는 공조참판을 지낸 신장이다. 그는 약관의 나이에 생원, 진사 시험에 동시에 합격했고, 친시문과에서 을과로 급제했다. 직장(전농시 소속)이 되어 관직생활을 했고 1447년 중시문과에서 다시 을과에 급제했다. 집현전 부수찬을 거쳐 여러 관직을 갖게 된다.

이개(李塏)

신숙주와 동갑이다. 1436년 문과에 급제했다. 1441년 저작랑이 되었다. 명황계감 편찬, 훈민정음 창제에 참여했다. 1447년 신숙주와 함께 문과중시에 급제했다.

하연(河演)

1376년 태어났다. 정몽주의 문인이었다. 1396년 식년문과에 급제했다. 봉상시녹사, 수찬관(춘추관), 집의 등을 역임했다. 예조참판을 지냈고 1423년 대사헌으로서 조계종 등 불교 7종파를 선.교의 2종으로 통합하고 절의 규모와 땅을 줄일 것을 건의, 실현시켰다. 그후 경상도관찰사, 평안도관찰사, 대제학을 역임하고 1445년 좌촨성이 되었다. 1446년 궤장을 하사받고 우의정.좌의정을 거쳐 1449년 영의정에 올랐다.

송처관(宋處寬)

1410년 태어났다. 1447년 승문원 교리에 있을 때 과거에 급제했다. 유성원의 처남이다.

김담(金淡)

1416년 경상도 영천에서 태어났다. 1442년 정인지, 정초 정흠지, 이순지 등의 학자들과 칠정산내외편을 편찬했다. 1447년 32세 때 중시문과에 1등 제2인 급제하였고 승문원 부교리에 임명되었다.

고득종(高得宗)

상장군 고봉지의 아들이며 본관은 제주이다. 1413년 효행으로 천거받아 직장이 되었다. 1414년 알성 문과에 을과로 급제했다. 1427년 중시문과에 을과로 급제했다. 1437년 첨지중추원사가 되었고 1438년 종마진공사가 되어 명나라에 다녀왔다. 1439년에는 윤인보, 김몽례와 함께 통신사로 일본에 가서 족리의교와 대네지세의 서계를 가지고 왔다.1441년 예조 참의로 성절사가 되어 명나라에 갔다왔다. 1447년 동지 중추원사로 재직하고 있었다.

강석덕(姜碩德)

1395년 태어났다. 심온의 사위이자 강희맹의 아버지이다. 1416년 공조좌랑이었을 때 천추사가 명나라에 가지고 간 무역품 중 공조에서 납품한 은이 가짜로 판명되어 파직되었다가 복직 되었다. 우부승지, 호조참판, 대사헌에 되었다. 1447년 개성부유수가 되었다. 문집에 완역재집이 있다.

정인지(鄭麟趾)

1396년에 태어났다. 16세의 나이에 생원이 되었고 3년후 식년문과에서 장원급제한 뒤 예빈주부, 사헌감찰, 예조좌랑을 거쳐 세종 즉위년에 병조좌랑이 되었다. 집현전의 전학사와 직제학을 역임했고 1427년 중시문과에 장원급제하여 좌필선이 되고 1428년 부제학, 시강관을 겸하였다. 1439년 형조참판에서 1440년 형조판서로 승진했다. 사은사로 명나라에 다녀왔다. 1442년 예문관대제학으로 사륜요집을 편찬했다. 1445년 우참찬이 되었다. 1448년 이조판서가 되었다.

박연(朴堧)

1378년에 충북 영동에서 태어났다. 3대 악성(고구려의 왕산악, 신라의 우륵)의 한 사람이다. 1405년 문과에 급제하여 집현전 교리가 되었다. 지평. 문학을 역임 후 악학별좌에 임명되어 악사를 맡아보았다. 조정의 조회 때 아악을 향악 대신 사용했다. 1445년 성절사로 명나라에 다녀와서 인수부윤.중추원부사를 역임한 후 예문관 대제학이 되었다.

김종서(金宗瑞)

1390년에 순천에서 태어났다. 정인지와 마찬가지로 16세의 나이에 문과에 급제하여 관직생활을 시작했다. 1419년 사간원 우정언으로 임명되었다. 김종서는 세종 재위시에 전국의 주요 요지를 두루 살피는 일을 많이 했다. 1433년 함길도 도관찰사로 부임받았다. 세종은 국경을 명확하게 하고 남북의 세력에 대해 조선의 위용을 크게 인식시켰다. 4군6진과 대마도 정벌을 통해 대마도를 경상도에 편입시킨 것은 그러한 과정에서 나타난 것이다. 세종의 명으로 김종서는 고려 때 윤관이 쌓은 9성 중 공험진을 확인하고 되찾는 과정에서 6진을 구축했다. 1440년 형조와 예조의 판서를 지낸 후 1446년 우참찬이 되었다.

이적(李迹)

출생년은 알려져 있지 않다. 1401년 증광문과에 을과 2등으로 급제하여 경기감사를 지냈다. 1401년 과거급제로 미루어 1380년대 이전에 출생했을 수 있다. 세종 때 대사헌을 지냈다. 역학에 조예가 깊었다.

최항(崔恒)

1409년 태어났다. 1434년 알성문과에 장원급제하여 집현전 부수찬이 되었다. 정인지 등과 훈민정음을 한글로 옮겨 풀었고 용비어천가에 주를 달아 풀이했다. 최항은 1461년 왕명으로 경국대전을 편찬하여 조선 초기의 법률과 제도를 집대성하였다.

박팽년(朴彭年)

1417년 태어났다. 1434년 17세의 나이로 문과에 급제하여 집현전 학사가 되었다. 안평대군은 박팽년을 아꼈던 듯 하다. 그가 꿈을 꾸었던 이야기를 할 때 박팽년이 꿈에 등장했다고 전한다.

윤자운(尹子雲)

1416년 태어났다. 1444년 식년문과에 급제했다.

이예(李芮)

1419년에 태어났다. 1438년 진사가 되었다. 1441년 식년문과에 급제했다. 군기시직장을 지냈고 1443년 집현전 박사가 되었고 1445년 부교리로 의방유치 편찬에 참여했다. 1447년 중시문과에 급제했다. 직집현전을 지냈다.

이현로(李賢老)

풍수에 능했다. 1447년 집현전 부교리였다. 안평대군의 책사였고 안평대군과 김종서를 연결하는 역할을 했다고 전해진다.

서거정(徐居正)

1420년 태어났다.

성삼문(成三問)

1418년 태어났다. 안평대군과 동갑이다. 1438년 생원 문과에 급제했다. 정음청에서 일했고 1446년 9월 29일 훈민정음을 반포하는데 많은 기여를 했다. 1447년 중시문과에서 장원했다. 집현전 학사, 수찬 등을 역임했다. 경연관이 되었다.

김수온(金守溫)

1409년에 태어났다. 노력파였다. 1438년 진사가 되었고 1441년 식년문과에 급제했다. 글자를 교정하고 책을 인쇄하는 교서관 정자로 있다가 집현전 학사가 되었다. 정인지 등과 치평요람을 편찬했고 1443년 의방유치를 유성원 등과 편찬했다. 1446년 석가보를 보완했다. 불교에도 정통해 있었다.

만우(卍雨)

1357년에 태어났다. 1447년에 죽었다. 석만우라는 이름을 갖고 있었다. 1442년 비해당소상팔경시첩에 제시를 지었다. 동문선에 그의 한시가 전해진다.

최수(崔脩)

1427년 생원에 급제했다. 현감과 감사를 지냈다.

(비해당소상팔경시첩 역시 18명의 문인들의 시가 있다. 안평대군이 몽유도원도를 보고 여러 문인들로 하여금 찬시를 쓰게 한 것은 그 전에도 있었던 일이다. 그림에 시문을 기록하는 것은 일종의 그림을 본 후의 감상을 기록하는 것과 같다. 이러한 화시문화가 그 전에도 있었는지 살펴볼 필요가있다.)

문화재청 : http://test.albummania.co.kr/gallery/view.asp?seq=90513&page=